20 faits fascinants sur la psychologie sociale et l’effet spectateur

Vous êtes sur un trottoir bondé et une personne est manifestement en détresse, mais personne ne s'avance. Ce n'est pas nécessairement parce que les gens ne se sentent pas concernés; c'est parce que la psychologie humaine est bien plus étrange que nous ne voulons l'admettre. L'effet "spectateur", en partie hésitation, en partie diffusion de la responsabilité, a été étudié pendant des décennies, révélant des aspects du comportement de groupe qui semblent familiers une fois qu'on les a remarqués. Voici vingt faits fascinants sur l'effet spectateur.

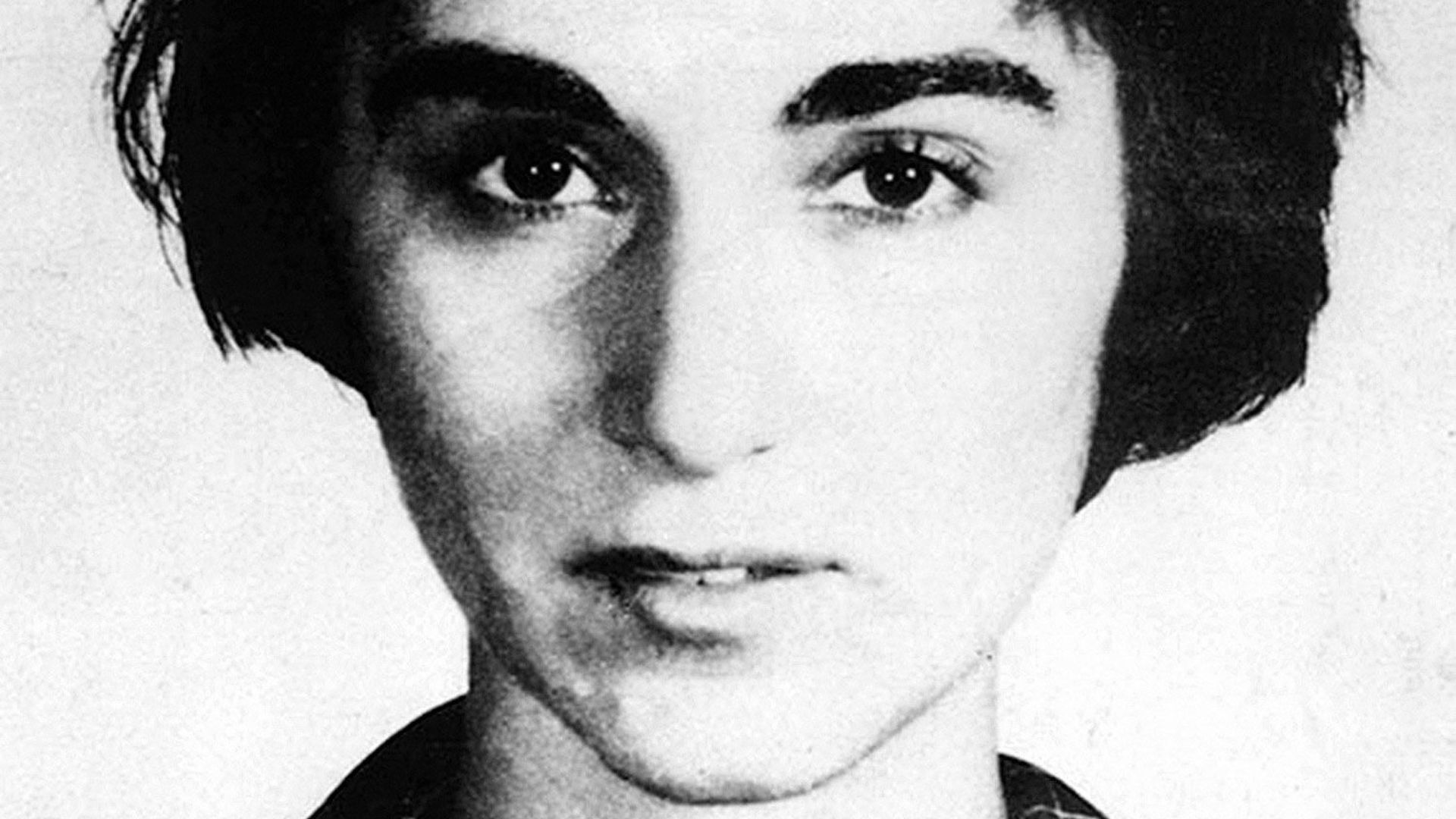

1. L'affaire Kitty Genovese a tout déclenché

En 1964, Kitty Genovese a été agressée devant son appartement du Queens, à New York. Les journaux ont rapporté que des dizaines de voisins avaient regardé ou entendu ses cris sans rien faire. Les détails de l'histoire ont peut-être été exagérés, mais l'événement a suffi à déclencher des recherches sur les raisons pour lesquelles les foules semblent parfois si indifférentes.

2. Plus de monde, c'est moins d'action

On pourrait presque s'imaginer que plus il y a de monde, plus il y a d'aide, mais malheureusement, la recherche suggère que ce n'est pas le cas. Plus le groupe est important, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne. Tout le monde suppose que quelqu'un d'autre s'en chargera.

3. C'est ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité

Ce terme scientifique décrit un défaut très humain. La responsabilité individuelle ne disparaît pas complètement, mais elle s'étend tellement que personne ne se sent obligé d'intervenir. Le sentiment est que "quelqu'un d'autre" s'en chargera. Mais ce quelqu'un d'autre ne le fait jamais.

4. Les situations d'urgence sont l'orage parfait

Lorsque nous sommes entourés de sirènes, de foules et de gyrophares, notre cerveau court-circuite. Soudain, nos instincts normaux se sentent déplacés, car le scénario de la vie normale est perturbé. Les gens n'agissent pas parce qu'ils hésitent.

5. Mais les petits groupes changent les règles

Si vous vous effondrez devant trois personnes, les chances sont plus grandes que si vous vous effondrez devant trente personnes. Avec moins de corps dans la pièce, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'étiquette de spectateur anonyme.

6. L'ambiguïté aggrave la situation

Imaginez une personne allongée sur un banc public. Dort-elle, est-elle ivre ou fait-elle une crise cardiaque? Cette incertitude paralyse les gens. Si la situation est claire, disons qu'il y a du sang partout, les secours arrivent plus vite. C'est un fait étrange de la psychologie humaine: plus la crise est évidente, plus nous sommes enclins à réagir.

7. Le contact visuel aide

Une façon de surmonter l'effet "spectateur" est de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui donner une instruction spécifique. Dites-lui: "Vous, en veste bleue, appelez le 911." Soudain, l'absence de responsabilité s'effondre et cette personne se sent appelée à agir.

8. L'effet se manifeste aussi dans les salles de classe

Toutes les situations d'urgence ne nécessitent pas l'intervention d'une ambulance ou d'une salle d'urgence. Pensez à un élève victime d'intimidation. Plus il y a d'enfants spectateurs, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne. L'élève victime de brimades n'entend pas seulement des insultes, mais aussi le silence assourdissant de ses camarades de classe.

9. Cela ne veut pas dire que les gens s'en fichent

Il s'agit d'un point crucial. L'effet "spectateur" n'est pas une question de manque de cœur; il s'agit de la manière dont la psychologie nous désarme. Les gens disent souvent qu'ils se sentent intensément coupables après coup, repensant à ce qu'ils n'ont pas fait. L'empathie ne disparaît pas dans ces situations; elle est juste momentanément désorientée.

10. La formation peut rompre le charme

Les policiers, les hôtesses de l'air et les sauveteurs ont été formés à la conduite à tenir dans ce type de situation. Cette formation préalable facilite l'action lorsque la panique et l'incertitude nous envahissent. Sans cette formation, la plupart d'entre nous hésitent, attendant un signal qui ne vient jamais.

11. La culture compte

Dans certaines études, les personnes issues de sociétés où l'accent est mis sur la communauté sont légèrement plus enclines à intervenir que celles issues de cultures très individualistes. Les normes dans lesquelles vous grandissez ont un impact important sur la façon dont vous réagissez en situation de crise.

12. L'alcool complique les choses

Les foules dans les bars, les concerts ou les événements sportifs s'attendent presque à un niveau de chaos de base, et ne sont donc pas surprises lorsque les choses deviennent un peu folles. L'alcool diminue les inhibitions mais n'améliore pas la prise de décision. Parfois, l'ivresse fait des spectateurs une partie du problème au lieu de la solution.

13. Les téléphones ont tout changé

Au lieu de prêter main-forte, la réaction spontanée de beaucoup est d'enregistrer. Quelqu'un se bat dans le métro et dix caméras sont braquées sur lui. L'instinct de documentation l'emporte sur l'instinct d'intervention.

14. Tous les héros ne portent pas de capes, mais ils sont rares

Certains individus se jettent dans la mêlée, quelle que soit la taille de la foule. Les psychologues appellent cela un "comportement prosocial". Cet instinct d'intervention est souvent associé à d'autres traits de caractère tels que l'empathie, une plus grande tolérance au risque et l'impulsivité. Vous connaissez ce type de personne, celle qui saute avant de regarder.

15. La pression du temps réduit l'aide

Une étude célèbre a été menée auprès d'étudiants de séminaire. Le groupe à qui l'on avait dit qu'il était en retard pour un cours sur le bon samaritain était beaucoup moins enclin à aider une personne affalée dans une ruelle que ceux à qui l'on avait dit qu'ils avaient du temps à perdre. L'ironie est presque trop forte.

16. Parfois, les foules se réveillent d'elles-mêmes

L'effet n'est pas permanent. Il suffit qu'une personne agisse pour déclencher un effet d'entraînement qui incite une demi-douzaine d'autres personnes à s'impliquer. C'est comme si le silence se brisait et que tout le monde se rendait compte que nous sommes censés agir.

17. Intervenir a un coût personnel

Aider peut être salissant. Vous risquez de mettre du sang sur vos vêtements ou de rater le train. Il y a aussi la crainte latente d'aggraver la situation en s'impliquant. Ces petites frictions s'additionnent et font pencher le cerveau vers l'attente au lieu de l'action.

18. La preuve sociale est une arme à double tranchant

Les êtres humains se tournent souvent vers les autres pour savoir comment agir. Si personne ne réagit, nous supposons qu'il n'y a pas d'urgence. Mais ce même mécanisme peut sauver des vies s'il est orienté dans la bonne direction. Si une personne s'agenouille pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, les autres suivent.

19. Les enfants n'y échappent pas

Même les enfants ont des comportements de spectateurs. Dans les expériences menées dans les cours de récréation, lorsqu'un enfant tombe, les autres regardent souvent autour d'eux pour voir ce que fait le groupe. Si le groupe rit, ils rient. Si un enfant aide, d'autres s'y mettent. L'effet "spectateur" s'apprend très tôt.

20. La sensibilisation s'effrite

En sachant que l'effet du spectateur existe, il est plus difficile de se laisser influencer. La prise de conscience n'efface pas l'hésitation, mais elle fait prendre conscience que quelqu'un doit être le premier à agir - alors pourquoi pas nous? Et cette pensée peut suffire à changer le cours des choses.